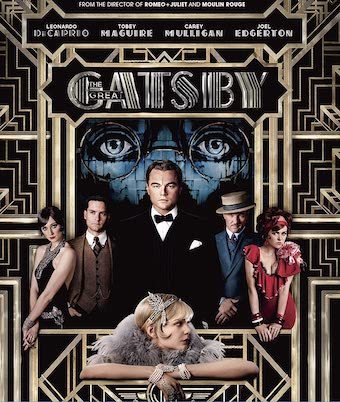

映画「華麗なるギャツビー」を観る

コロナ禍で新作映画が減った穴埋めとして、レオナルド・ディカプリオ版の「華麗なるギャツビー」が映画館で上映されていたので観てきました。

そのときの感想。

う〜ん、なんでこれがアメリカ文学を代表する傑作なのかなぁ。

他愛のない恋愛ドラマにしか見えない。

ヒロインであるデイジーも、主人公のギャツビーがそこまで固執するほど魅力的な女性とは思えないし。

レオも(ファンだけど)、ちょっと歳を取っているかも。もう少し若くて文句なく美しいときに出てほしかったなぁ。

ま、レオは、若くて美しいときに「太陽と月に背いて」「バスケットボール・ダイアリーズ」という美しさを生かした映画に出てるからいいんだけど

原作『グレート・ギャツビー』を読む

でも、20世紀最高の文学のひとつと言われている理由も知りたいし、いい機会なので、村上春樹訳の原作小説も読んでみました。

村上春樹さんが、『グレート・ギャツビー』を自分の人生にとってもっとも重要な本として挙げていることは有名です

小説を1度通して読み、それから要所を読み返しているうちに、ようやくこの小説がわかってきました。

「ああ、この小説の構図が “アメリカ” なのか」

ポイント1 上流階級 vs 下流階級

デイジー&トム・ブキャナン夫妻の「上流階級」vsギャツビーの「下流から成り上がった階級」。

ギャツビーは、貧しい家に生まれましたが、ギャングまがいのことをやって成り上がり、たくさんのお金は手に入れました。

しかし、上流階級へのコンプレックスは拭えず、それがデイジーへの執着ともなっているのでしょう。

真の上流階級であるトムには一貫してバカにされ続けます。

上流階級と下流階級の間には、お金だけでは埋められない大きな溝があるのです。

ポイント2 退廃 vs 努力

では、デイジー&トムの「上流階級」が優れているのかというと、決してそんなことはありません。

トムは資産家の家に生まれついているだけで、仕事で有能だという描写もなく、浮気ざんまいです。

デイジーはそんな夫にいら立っていますが、彼女自身に何か芯があるわけではありません。

二人の間には娘がいますが、お人形のように扱われるだけで、愛情を注いでいる様子はありません。

「上流」といっても、その内実は空虚なものなのです。

対して、ギャツビーは、生まれこそ貧しい家でしたが、そこから戦争で手柄を立て、密造酒の販売など褒められた道ではないにせよ、自分の努力でお金を儲け人脈を切り開き、自分の理想とする「ジェイ・ギャツビー」というキャラクターと巨万の富とを作り上げてきました。

自分の手でゼロから大きなお金を生み出す力を持っているのです。

これこそが「アメリカ」なのでしょう。

ポイント3 アメリカ vs イギリス

そして、その背後にはもっと大きな構図があります。

それはアメリカ vs イギリス。

ギャツビーは、軍功を上げたごほうびとしてイギリスのオックスフォード大学で学ぶことを許されました。

最初にこのギャツビーの経歴はウソだろうと見下していたトムは、それが本当だということがわかると黙ってしまいます。

この小説の舞台となっているのは1922年ですが、1776年のアメリカ独立宣言から数えても約150年しか経っていません。

アメリカの母国であり、歴史と伝統を持つイギリスを前にしては、アメリカの富裕層でも成り上がり者にすぎないと言えます。

そういう意味では、ギャツビーもデイジー&トム・ブキャナン夫婦も五十歩百歩。

しょせんアメリカ的なものとは、なりふりかまわず金を稼いで成り上がってきた軽薄な存在にすぎないのでしょうか。

ポイント4 アメリカの良心

いや、『グレート・ギャツビー』にはもう一人重要な登場人物がいます。

語り手であるニックです。

彼は冒頭で「恵まれた条件を与えられ」て育ったがゆえに、「ものごとをすぐに決めつけないという傾向を身につけてしまった」と自分を位置づけます。

ニックをひとことで言うと「いい人」です。

いい家で育ち、きちんと教育を受け、戦争に赴いて戦い、戦争後はトムに「聞いたことないな」と一蹴されるような証券会社でまじめに働いています。

女性に対しても、多少優柔不断なところはありますが、過度に美化することもなければ、いいかげんに遊ぶこともありません。

穏やかで、ニュートラル。繊細な感性と、妥当な良心を持っていて、努力家。

彼は「アメリカの良心」と言えるのではないでしょうか。

そして、そんなニックが何か通じるものを感じ、認めた人物、それがギャツビーでした。

ギャツビーが悲劇的な最期を迎える直前に彼は叫びます。

「誰も彼も、かすみたいなやつらだ」と僕は芝生の庭越しに叫んだ。「みんな合わせても、君一人の値打ちもないね」

ニックに全面的に認められたことで、ギャツビーの存在、ーーデイジーを一途に思い続ける清らかな面と、いかがわしい手段を取ってでも成り上がろうとする汚い面ーーとがひっくるめて肯定されました。

この二面性こそが「アメリカ」なのでしょう。

だから「グレート・ギャツビー」なんだな。

こんなことは、『グレート・ギャツビー』の解説書には当たり前に書いてあるでしょうが、自分でコツコツ読み込んでいくのって楽しい。

それ以外にも、作者フィッツジェラルドと妻ゼルダ、1920年代という時代、アメリカ東部と中西部の関係、宗教的な側面であるプロテスタンティズムなど、いろいろな面がこの小説にはあるようです。

読めば読むほどいろいろな味わいが見えてくる。

アメリカ文学を代表する傑作と言われているわけがわかりました。

村上春樹の翻訳はどうだった?

村上春樹の翻訳は、あとがきに、“この小説をありきたりの古典作品にするのではく、「現代に生きている話」にすることを心がけた” とあるように、スムーズに読める文章になっていました。

海外の古典的な作品の場合、ともすれば小説の内容以前に、和訳の言いまわしにひっかかりを感じてしまうことがあります。

しかし、村上春樹訳は違和感なく読めるので、小説の世界にすんなり入って、ああでもない、こうでもない、と考えることができました。

日本語で繊細に組み立てられた一編の小説、という趣がありました。

ギャツビーは緑の灯火を信じていた。年を追うごとに我々の前からどんどん遠のいていく、陶酔に満ちた未来を。それはあのとき我々の手からすり抜けていった。でもまだ大丈夫。明日はもっと速く走ろう。両腕をもっと先まで差し出そう。……そうすればある晴れた朝に……

だからこそ我々は、前へ前へと進み続けるのだ。流れに立ち向かうボートのように、絶え間なく過去へ過去へと押し戻されながらも。

Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us. It eluded us then, but that’s no matter ― to-morrow we will run faster, stretch out our arms farther. . . . And one fine morning ――

So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.

名文の誉れ高いフィッツジェラルドの小説末尾の文章ですが、村上春樹の翻訳も素晴らしい! 翻訳の域を超えた名文ですね。

映画を見て興味を持ったら原作小説も

原作を読んでからレオナルド・ディカプリオ版の「華麗なるギャツビー」を振り返ると、さまざまな面を持つ原作があったからこそ、監督のバズ・ラーマンが自分の個性をぶつけて輝かせることができたんだなと改めて感じます。

映画、原作小説ともオススメです。機会があればひ。